信息来源:盖茨基金会

链接:https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404460287876006113

只有知道究竟是什么在杀死我们,又是什么在治愈我们,才能做出明智的选择与判断

思索者:当常识成为一张旧地图

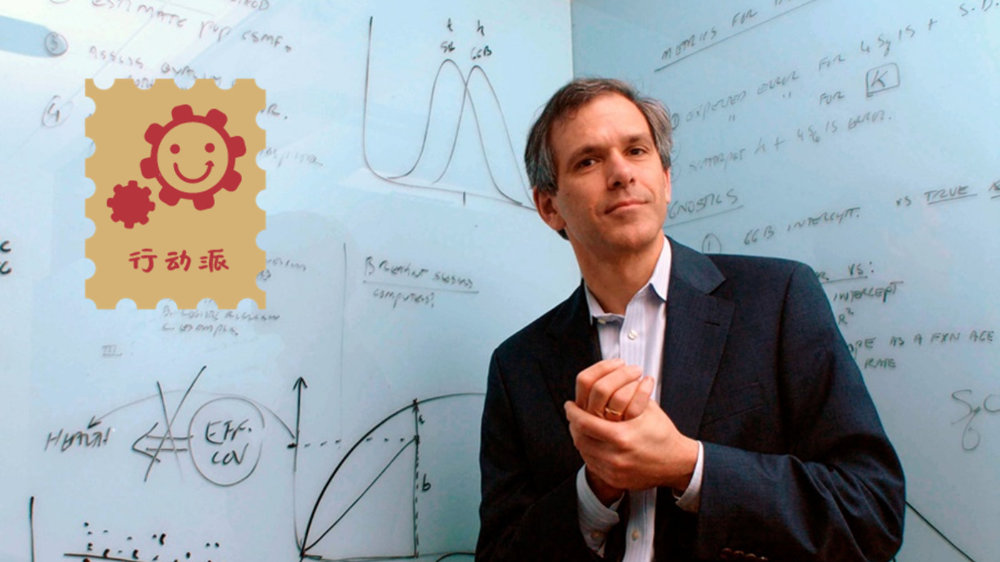

1973年,非洲尼日尔东部的迪法的一家空空如也的小诊所罕见地迎来了五个新西兰人——他们是穆雷一家。穆雷夫妇和他们的三个孩子成为了这里的医生和护士,在接下来的一年里为当地居民提供治疗,这里的人们已经很久没有见过医生了。今天故事的主角克里斯 · 穆雷,是家里最小的孩子,当时只有十岁。

尽管父亲约翰 · 穆雷是知名的心血管专家,但在这里的治疗中发生的现象他也觉得奇怪:部落的居民原本很少患有疟疾和病毒性疾病,可每当人们来住院,回去后就往往突然染上疟疾,来探病的健康亲友也如此。唯一一种患者和探病亲友都会从医院拿到的东西就是食物,他们平日食物匮乏,但是为什么给原本饥饿的他们补充食物反而有害呢?当时主流观点认为,食物可以补充人体所缺的铁。约翰猜想,为患者和亲属提供含铁的食物时,可能同时也喂养了体内的寄生虫。于是他让孩子们开始记录之后到来的患者及亲属的营养情况变化。

接下来的观察记录证实了约翰的理论:疟疾的发病峰值出现在抵达医院的5天之后。实验室结果显示,第五天正是血中的铁元素含量达到最大值并开始回落的时间。他将该现象写成论文《复食——疟疾和高铁血症》,最终发表在《柳叶刀》。他们的研究使更多卫生工作者明白,给患者提供食物尽管重要,可是不加区分地提供食物可能比饥饿更糟。

父亲为年幼的克里斯 · 穆雷上了一堂医学的启蒙课,为他之后一生的医学实践打下了基础。他明白了对治疗方法进行反思的重要性,无论医者多么一腔热血,倘若拥有的是一张错误的“地图”,那么他永远无法将患者带离病痛,甚至会南辕北辙。正确的方案、路径对一个单独的医者而言非常重要,当站在整个社会、整个国家、甚至整个人类的角度时,就更加不容有失。

那么政府、国际组织的领导者如何配置有限的医疗资源,才能起到最好的效果?举例而言,是该将有限的注意力和资金放在创造更安全的出生条件上?还是降低医院挂号费上?抑或是提供更佳的饮食和饮用水上?如果以上几项都不如延长年轻女性的就学年限重要呢?

当政策制定者根据片面的、自相矛盾的、大部分仅是猜测所得的信息来作出决策、分配资源时,极有可能谬以千里而浑然不觉。在哈佛大学人口发展研究中心工作时,穆雷向中心主任陈致和提交了一份被他命名为“10/90的差距”的报告。

“世界上93%的可预防死亡数都发生在发展中国家。然而,1986年时,全球在卫生领域共投入300亿美元经费,其中仅有5%,相当于16亿美元,用于发展中国家的卫生问题上。”

在富裕国家,肺结核在19世纪几乎夺去十分之一人口的生命,不过如今通过新疗法及严格的防护措施已经得到控制。而在发展中国家,结核仍然肆虐。每年约有710万人感染此病:其中有540万人位于北非和亚洲,120万人位于非洲撒哈拉以南。

可面对如此需要关注的世界性难题,整个世界卫生组织里竟然只有一个人在研究结核病。穆雷的报告发布后,立刻引起了公共卫生界的关注和讨论,随后发展中国家资源分配状况得到改善,离不开这张穆雷绘制的全球疾病的新地图。

对穆雷而言,单单理解究竟是什么疾病在危害我们还远远不够,他还要探索究竟是什么因素在治愈我们。

穆雷思考着,“我们如何才能知道,哪个国家的哪种模式能取得最佳效果,从而得到可以重复实施的经验?哪些证据足够有力?”当常识成为一张旧地图,穆雷决定为人类重画一张——就像父亲在非洲那间小诊所里做的那样。

// 制图者:穆雷的破与立 //

而这项使命并不容易,穆雷几乎找不到值得信赖的既有材料,因为之前全球健康数据的衡量方式有颇多缺陷。卫生规划者和经济学家最常用的健康衡量单个指标就是该国的婴儿死亡率。穆雷根据最可信的国家预期寿命数据和相应的婴儿死亡率绘制的一张图表证明,这两项之间仅存在模糊的、不紧密的线性相关。比如乌干达和埃塞尔比亚有着相同的婴儿死亡率,可预期寿命仍相差十多年。婴儿死亡率数据固然重要,但它是否可以全面准确地反映一个国家的健康状况值得商榷。

另一方面,不同的卫生组织在全球健康数据上各自为政,各有一套自己的统计标准,就连世界卫生组织和联合国人口司之间都并不一致。世卫组织根据死因来报告儿童死亡数目,而人口司则直接报告各国的儿童死亡数目。而当穆雷的同事洛佩兹在一张纸上列出1980年同一年世界卫生组织统计出的各种疾病的儿童死亡数总和,在另一张纸上写下联合国人口司估计的儿童总死亡数。他发现前一个数目约为3000万,后一个数目则不到2000万——人类健康的全球最高机构每年错估出1000万的儿童死亡数。

当然,数据的问题不能全然怪罪国际组织,究其根本,国际组织之所以屡屡犯错,是因为很多数据已经从源头上被“污染”了。很多原始的死因记录是毫无价值的“垃圾代码”:例如从来没有人真正死于“衰老”,而这常列为官方死因之一。就算是记录为“脑损伤”也太过模糊——车祸或者跌倒都可能导致头部损伤,得明确知道原因,才能预防死亡。同理 “心脏衰竭”“肝衰竭”“肺栓塞”这样的解释也都没有什么价值。然而在某些国家地区,超过40%的官方死因记录都是垃圾代码。撒哈拉以南,98%的人都没有死因记录。这些垃圾代码都需要重新誊写,找到它们代表的、可能性最大的真实死因。洛佩兹和穆雷建立了新的统计模型,以防止重复计算,更好地预测男女的不同死亡原因及去世年龄。全球疾病负担研究团队搭建了多达数百个模型来研究不同领域,并计算哪种模型最符合那些具有良好“真实世界”数据的特殊案例。

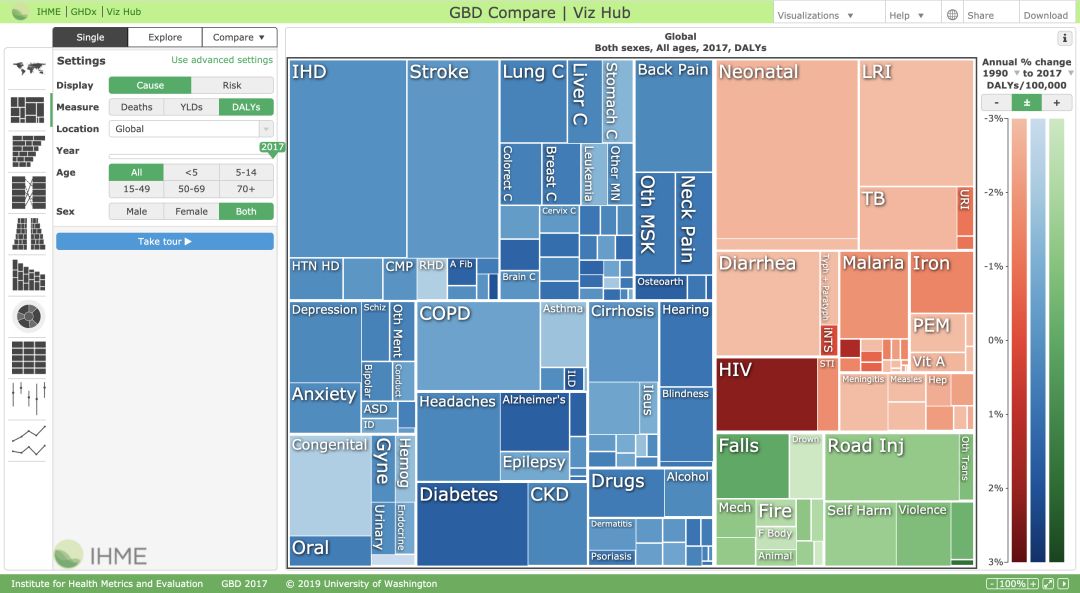

穆雷回顾了1960年以来的各种尝试,用以建立一套关于伤害、疾病和死亡的综合评估标准。要了解任何问题所导致的健康损害,需要知道健康生命损失的年数,而不仅仅是人们的死亡年龄或死亡人数。相比而言,穆雷认为“疾病负担”是一个更科学的指标,包括两个方面:健康生命损失年和伤残损失生命年。这个计算死亡疾病的新公式的好处在于两个部分使用了同一单位:健康生命损失年。将其相加,就得到了由各种健康问题导致的伤残调整生命年(disability-adjusted life years, DALYs)。简单来说,伤残调整生命年就是由过早死亡导致的生命损失年(YLLs)加上伤残损失生命年(YLDs),代表生命损失数量和质量之和。

伤残调整生命年,既恰当又符合统计,可用于全国性的计算,还便于对比所有方式:不仅仅是致死因素或者是致病因素之间的比较,还有患病的时间、地点、人物——都可以用一个数字表达。艾滋病vs.骨性关节炎、药物滥用vs.酒精滥用,哪个问题更严重?拉丁美洲国家vs.东欧国家哪里的个人健康状况比较好?男性vs.女性,谁比较健康?都可以通过这个指标轻松比较。这个指标的提出,来源于一种迫切的需求——停止对全球公共卫生的碎片化观察,找到一个统一的视角观察每件事。这组衡量指标的诞生,就像第一张世界地图的绘制完成,开启了大航海时代。16世纪时,人们第一次可以在地图上看到美洲、欧洲、非洲和亚洲。纬度告诉你距离赤道还有多远,地图集将整个世界浓缩至一本书甚至一页纸内。而设计出一种地图显示人类疾病的全球图景,在四百年后才初见眉目。

// 盗火者:见天地、见众生 //

穆雷的研究成果,可以说深刻地影响了盖茨基金会的发展进程。1997年,比尔·盖茨向美国疾病控制与预防中心前任主任佛吉询问,怎样才能更加了解全球公共卫生。佛吉给这位41岁的亿万富翁开了一份82本书的书单。2个月后佛吉问盖茨最喜欢哪本,盖茨毫不迟疑地回答:“那本1993年的世界银行报告太棒了!我读了两遍。” 盖茨说的那本1993年《世界发展报告》正是穆雷最早采用伤残调整生命年概念调查全球疾病负担项目的成果。他惊愕地发现,一种他闻所未闻的疾病——轮状病毒感染,每年致使超过50万名发展中国家的儿童死亡。盖茨更不敢相信的是,每年每人只要花费几美元,即可挽救数十年的生命,但没人去做。

而穆雷这份地图最重要的意义,还不在于对规模庞大的慈善组织,而在于对每一个普通人。它成为了每个普通人手中的健康地图。为了让全球疾病负担研究结果易于获取,IHME的信息科技和数据开发团队设计出一项全新的线上工具,名为“GBDx”,为普通人提供一个动态平台,可随时查阅最新资料。不需要知道什么是全球疾病负担,就可以开始使用这项工具。世界上只要有上网浏览器的地方,就可以使用GBDx获得全球疾病负担的研究结果。它能回答无数具体乃至细碎的问题,从爱沙尼亚青少年的首要非饮食风险因子是什么?到1995年有多少美国人死于有毒动物接触?或者德国人和韩国人谁更容易罹患进食障碍?这是一份随时在线、及时更新的互动地图,快捷、可靠、好用。无论人在何处,它都能追踪到当地当时的最佳健康状态、将来想要达到的程度、发展过程中可能出现的障碍,以及其他人此刻的情况。

克里斯 · 穆雷曾在非洲茫茫沙漠的小诊所里见到自己,在医学研究的漫漫历程中见到天地,如今,这张他苦心绘制的地图已然见到众生。子曰:未知生,焉知死;可在穆雷这样的公共卫生工作者看来,却是“未知死,焉知生”。我们不论是作为一个为自己身体负责的个体,还是一个为群体健康负责的决策者,只有知道究竟是什么在杀死我们,又是什么在治愈我们,才能做出明智的选择与判断。我们中的大多数人或许终身不会听说穆雷的名字,但他的探索却真实而深远地影响了我们的过去与未来。